周五午夜十二點多,微信裏突然彈出一條消息:“怎么沒有看釘釘?”

是獵頭雯靜的領導。對方在八點多在釘釘上給她布置了任務,發現遲遲沒有顯示“已讀”,一路追來了微信。她急忙道歉,开始安排工作。第二天是周六,但她負責的候選人有一場面試,需要跟進結果。

雯靜已經很久沒有過完整的、徹底屬於自己的周末了。這是她畢業後第一份工作,具體的上班時間是早九晚六,一路廝殺到面試輪,對方才告訴她,“工作會有加班,到晚上七八點。”

她應下了。就業環境不好,“面試的時候,也不能說我不能接受加班。”入職以後她才知道,“七八點”僅僅指的是離开辦公室的時間,並不意味着工作結束。將近一半的候選人面試會安排在周末,雯靜作爲獵頭要同步了解情況,只能被迫延長工作時間。而領導加班比普通員工還要狠。因爲靠績效算工資,數據差會被辭退,在雯靜的公司裏,沒有加班費的概念。

“前幾個月的時候,我每次看到界面上釘釘的藍色的標,我都感覺心一緊。”她逃避似地切成了靜音模式,仍然逃不掉工作消息。

新型通信工具的出現與更新,使得傳統工作時間和工作地點的限制被打破,隨着遠程辦公的盛行,越來越多人被裹挾着進入“隱形加班”的漩渦。真正的休息成爲一種奢侈。

維權之路

從申請加班費到獲得最終的判決結果,王萍的維權之路走了近3年。

2019年,31歲的她入職北京一家公司,擔任產品運營,負責搭建運營組織架構、管理內容團隊、制定和實施投放計劃、研究產品優劣並跟蹤等工作。按公司的說法,她的工作實行不定時工作制,這是一種對於職責範圍不能受固定工作時數限制的勞動者實行的工作時間制度。有時周末和法定節假日,王萍需要值班,下班後,公司有事,其他員工也會和她在线上溝通工作。

在和公司就降薪、年休假等事宜發生矛盾的情況下,2020年12月,王萍被公司解除勞動合同。她認爲工作過程中存在大量加班,但沒有獲得相應的加班費,先是嘗試仲裁,未果,又尋求了律師的幫助。

北京九穩律師事務所律師汪子元是王萍的代理律師,在一審前,他和王萍梳理了加班的情形,提交了100多頁微信聊天記錄、100多頁釘釘打卡記錄、30多頁值班表記錄。王萍的加班基本是通過线上形式進行,值班時需要解答相關客戶的問題,發微信公衆號內容。

汪子元接手這一案件時,認爲難點在於,當事人加班時工作場所不固定、工作時間難以量化。

一審判決並未支持王萍的訴求。收到判決的當晚,汪子元和王萍進行了溝通,過了兩日,兩人在面談後決定再次上訴。

第二次上訴中,王萍一方提出,案子中的用人單位未提供證據證明所實行的不定時工作制經過審批,該約定應當不予認定。在此情況之下,王萍提供的證據能證明其存在加班情形。

2022年10月,二審法院最後做了酌情判定,認爲隨着經濟發展及互聯網技術的進步,勞動者工作模式越來越靈活,可以通過電腦、手機隨時隨地提供勞動,不再拘束於用人單位提供的工作地點、辦公工位,特別是勞動者在工作時間、工作場所以外利用微信等社交媒體开展工作等情況並不鮮見。

對於此類勞動者隱形加班問題,不能僅因勞動者未在用人單位工作場所進行工作來否定加班,而應虛化工作場所概念,綜合考慮勞動者是否提供了實質工作內容認定加班情況。

法院認爲,對於利用微信等社交媒體开展工作的情形,如果勞動者在非工作時間使用社交媒體开展工作已經超出了一般簡單溝通的範疇,勞動者付出了實質性勞動內容或者使用社交媒體工作具有周期性和固定性特點,明顯佔用了勞動者休息時間的,應當認定爲加班,判決公司向王萍支付加班費30000元。

這是裁判文書網上目前可查詢案例中首次出現“隱形加班”概念的案件。

在王萍之後,2023年6月發布的一份文書中,當事人從事售後技術支持服務工作,經歷二審後,法院認爲,“本案中,公司通過釘釘、電話等向勞動者發出工作指令,上訴人亦通過釘釘等完成即時工單的轉派、人員協調安排、指揮處置售後維修問題等各種工作事務。”

法院認爲,上訴人使用社交媒體從事的勞動佔用了其休息時間,應當認定爲加班,酌定讓公司賠償了上訴人法定節假日、休息日、延時加班工資10000元。

同年10月,另一起類似案件由武漢市洪山區法院判定,經過兩審終審,認定員工因長時間在下班後用社交媒體處理工作事務,判決公司向其支付延時加班費5000元。

原告自訴,從2021年7月到11月離職前,自己一直是24小時待命工作,下班後仍在微信處理工作事務,經常工作到半夜,最晚的時候工作到凌晨兩點,公司還會半夜召开微信工作會議。微信加班已經嚴重影響了自己的正常休息生活,超過了合同約定的工作時間。

在法院所做的案例注解中,提到當事人在非工作時間付出的實質性勞動“已具有了周期性和固定性的特點,應當認定爲加班”。

下不了的班

少數人選擇了維權,更多的勞動者默默地“隱形加班”。

25歲的新媒體編輯羅薇在北京工作,她逐漸感覺到,工作正在入侵自己的生活。下班後,遊戲玩着玩着,微信彈出來一條工作消息,劇情就卡住走不下去了。在社交平台或視頻網站上刷到有趣的信息,她也會想起工作,思考是否可以編進下一篇公衆號文章。

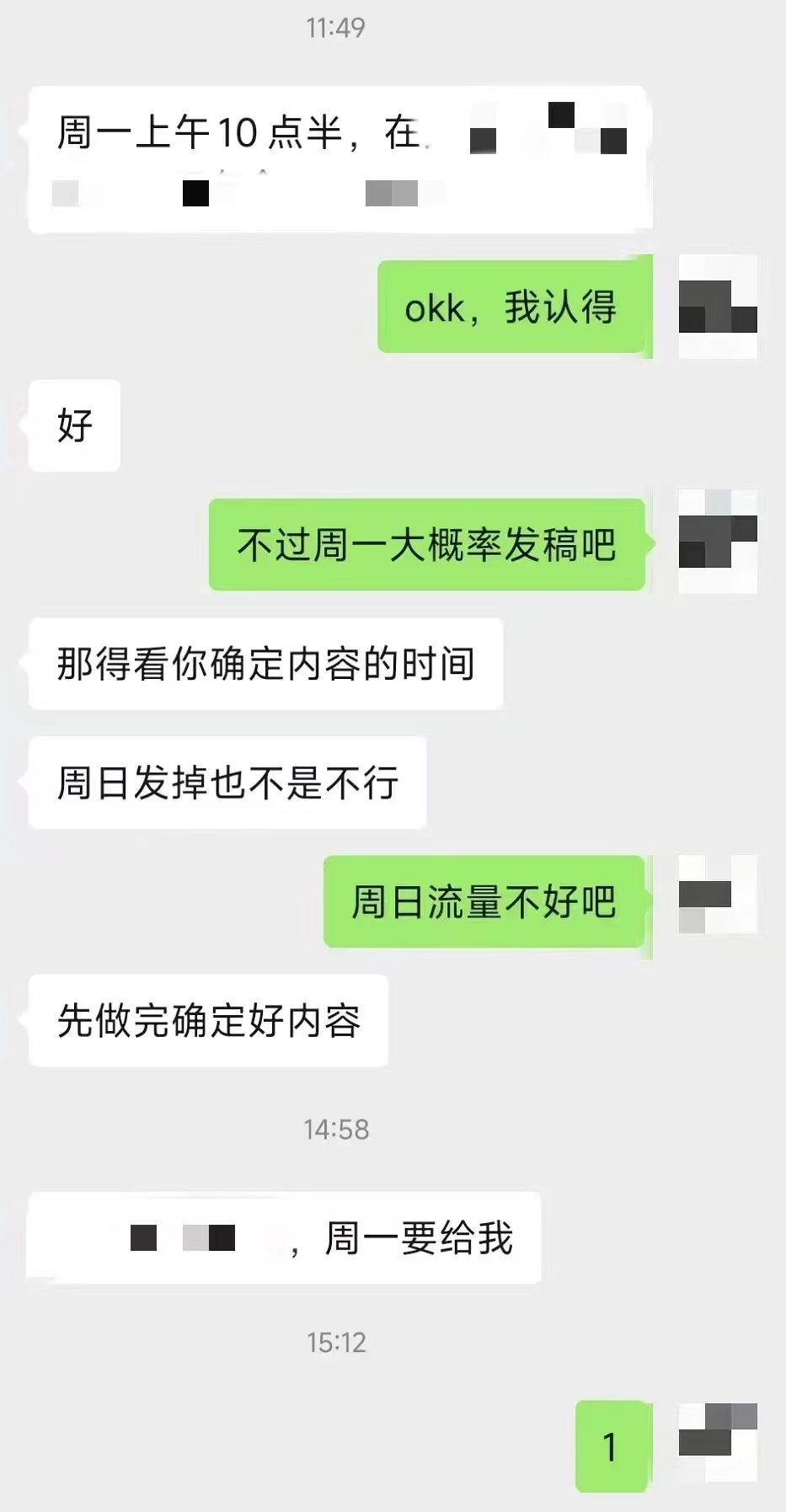

很多時候,“加班”的指令也是“隱形”的。上司從不會明確對羅薇說“加班”,但會在周四周五的時候突然布置任務,要求下周一完成。接着又改口,周一上午开會,不如周日發稿吧。

羅薇便知道,這就是要自己周末工作的意思了。

“周日流量不好吧?”她內心氣不過,表面上卻只能迂回地勸對方改個主意。此時已經是周五下午,距離原定的下班時間只剩下3個小時。但對方沒有理會,繼續發來消息:“先做完確定好內容。”

羅薇的工作聊天記錄。本文圖片均爲 受訪者供圖

羅薇沉默了。做了將近兩年新媒體編輯,她已經意識到,着急發稿的時候,加班是“沒有辦法的”,是“工作特性”。有時上午就已經把稿件發給上司審核,但對方臨近下班才返修改建議,她不得不拖着時間改稿。

她把截圖發到豆瓣,悄悄發泄:“給大家看看隱形加班話術。”周日,她最終加班到晚上十點半。有人評論道:“還是勞動人民太容易心軟了。”

去年五月,羅薇終於下定決心離職。但超乎她想象的是,在她入職的新的新媒體運營公司,“加班”的內容甚至不止於工作。

以“釋放工作壓力,再燃工作鬥志”爲名義卻佔據周六休息時間的團建活動,沒有績效指標也無需打卡但必須人到公司的節假日值班,半強制參與的每周早會,這些內容難以名狀,似“工作”又非“工作”,隱而不發地、一寸又一寸地擠佔她的生活。

先是每周一的“早會”。所有員工都被要求比上班時間提早到半小時,不得遲到缺席。會上不聊數據、不聊業績,第一項議程是齊唱由元老創作、歌頌公司的“司歌”,隨後各個部門輪流出代表,談奮鬥心得、勵志故事,結束前集體宣誓:努力工作、感謝公司、感謝客戶。後來,早會文化變本加厲,周四、周五還額外增加了部門早會。這讓羅薇覺得窒息。

讓她真正崩潰的,是中秋節時,公司要求員工在周六參與“中秋團建”,時間從下午四點一直持續到晚上九點。活動內容規定,各部門派一個代表從家裏帶一道“拿手菜”來公司評獎,甚至強調,“必須親自下廚,不許訂外賣”,菜品要符合“秋天”主題,還要造型創新、顏色美觀、營養全面。

羅薇記得,聽到這個消息,自己內心閃過了十萬個“爲什么”。“可能表現得過於明顯,直接被我的leader給摁回去了,說試用期最好還是要來。”

團建當天,幾乎無人缺席。大家其樂融融地喫着飯,眼裏看不到半點怨氣,一切仿佛都再正常不過。只有羅薇沒什么胃口,左右環顧着,覺得自己是“格格不入的那個人”。

時日漸長,羅薇意識到,大家頂多是“過過嘴癮”,忍下來,是因爲“實際上並不能怎么樣”。新公司會安排各部門在節假日輪崗值班,不需要做工作,不需要匯報,不需要打卡,但人必須到公司。這些“工作”恰恰踩在勞動法的灰色地帶上——沒有明確的加班成果,也沒有明確的打卡記錄,對勞動者而言,難以論證加班事實的存在。

她能做的只有自我安慰——要是自己能早日對此麻木就好了。“勉強自己接受這個,然後才能讓自己過得更开心一點,不然如果你一直介意,其實也很痛苦。”

因此,羅薇沒有試圖以節假日值班爲理由,申請過任何一次調休。“大概率應該是不行的吧”,她猜測道。

羅薇的工作聊天記錄。

另一種“隱形加班”,源於企業設立的做不完的績效。

籤入職合同之前,雯靜沒有意識到,拿滿每個月的績效分數幾乎是不可能完成的任務。入職後待的第一個組因爲績效不好被解散後,她在新組开始頻繁加班。她在豆瓣上寫,“太累了,我每天一睜眼就是絕望,回到家什么都不想幹,躺牀上就是睡覺。”

早會兩天开一次,老大總是在說:這點分你都拿不到,幹脆就別幹了。每個月績效數據多少、能否拿到績效獎金,都在釘釘群聊裏公开可見。排名靠前的被着重圈出來。所有人都在關注自己的數據有沒有達標,有沒有變化,誰的數據特別厲害。收到某個公司开放新崗位的消息,群裏馬上有六七個人報名找候選人,“有一種餓狼搶食的感覺。”

她开始學着自洽,爲了刷績效分,加班成了必然。“慢一分鐘,就少聯系一個合適的人,可能就被捷足先登了。”組裏有十來個人,基本都要在辦公室裏留到七到八點。績效考核要求每兩天內交上三份候選人報告,有時雯靜一天內就交上了兩份,她仍會想,資歷更老、數據更好的同事還沒走,自己是不是也不該走。就算今天任務完成了,還要爲明天的報告或這個月的目標做儲備。

她意識到自己陷入循環,卻難以下定決定抽身。績效不好的時候“瘋狂想離職”,有了數據又覺得“還能再苟一苟”。數據好起來的時候,她也會覺得有成就感。但緊接着她又會盯着自己的排名,“我爲什么不能做到最高?”

下班回到家時往往已經九點多。即便倒頭就睡,第二天還是會困,於是沒有喝咖啡習慣的雯靜开始主動給自己买咖啡。在又一個從自己工資裏掏錢买咖啡的早晨,她突然意識到了這件事“有多詼諧”——“我已經是一個成熟的會給自己买鞭子的驢了。”

張笠在一所律所實習,一次工作任務中,她常在夜晚23點、凌晨1點或5點收到溝通對象的消息。那項工作是要處理未成年人退款,有一個家長不怎么管孩子,事情需要等孩子放學後處理,張笠給這位家長發消息時常收不到回復。

張笠對此感到“無語”,在休息時間,她也要記得到了點打電話,總擔心自己忘了,會記掛這件事。工作內容滲透進原屬於自己的夜晚。

律所裏任務布置得比較多又有截止日期的時候,需要加班完成。有一次,她和其他實習生熬夜加班做內訓PPT,另一個實習生做到凌晨3點,她做到6點,張笠形容當時的狀態“麻了”,她整個人在機械運轉,腦子轉,但“身體很累、沒有生氣”。

她在這家律所實習了3個月,加上之前3個月的實習經歷,自覺“原來是個朝氣蓬勃的小女孩”,現在是個“死氣沉沉的小女骸”。她覺得身體不如以前好了,熬夜第二天下班前頭會疼,回家就要睡覺。

長時間的工作對勞動者的精神狀態和工作質量可能會產生影響,但因此產生的問題往往由勞動者負責。熬夜工作時,張笠出過錯,“晚上不太清醒”,被老板責罵過。

她有爭取留用的心態,因此面對眼下任務排滿又有新任務的工作要求,也會應下,“正職的話有say no的權利,但作爲實習生,我隨時面臨被开掉的境況”,她寧愿加班完成。類似的心理在張笠的同齡人中不在少數,也愈發構成勞動者和用人單位看似“一個愿打一個愿挨”的局面。

很多時候,張笠不去想生活和工作平衡的問題,因爲覺得想當律師,已有了心理准備,但偶爾想和男友周末去周邊短途旅行,因在家加班無法實現時,會覺得不值,“我是爲了什么?”

離线的權利

在數字時代,難以斷聯的工作情況變得普遍。《工人日報》2018年採訪的一位勞動者曾說,“客戶不分時間、假日,只要有事微信留言就能找到你!不論休假還是下班,都感覺不到放松,壓力非常大。”

江蘇億誠律師事務所合夥人、律師徐旭東認爲,社會發展帶來了新的分工,一些服務型的工作,需要提交腦力勞動成果的,比如文字、統計、設計、咨詢工作,只需要有電腦、網絡即可开展,員工很容易隱形加班。

日本經濟學家、關西大學名譽教授森岡孝二在《過勞時代》中寫道,“新型信息通信技術是減輕、省去工作量的強有力的工具,然而也加速了業務運轉,加劇了時間競爭,商品和服務種類多樣化,經濟活動出現了無國界和24小時的趨勢。所以,不論從整體上還是個人而言,工作量並未減少,反而增加了。”

北京中銀律師事務所高級合夥人楊保全在接受《中國審判》雜志採訪時提到,“‘隱形加班’產生於平台經濟崛起背景之下,爲了在激烈的市場競爭中佔據有利位置,企業經常需要員工下班後利用釘釘、騰訊會議、企業微信等辦公軟件回復工作消息。”

長時間的待命與工作狀態擠壓着勞動者的闲暇,在相關的權益保護上,勞動者仍處於弱勢局面。在王萍的案子之前,正如她的代理律師汪子元所述,“之前法院很少有先例支持像她這種情況的加班費訴求。”

澎湃新聞記者以“加班+加班費+微信”,“加班+加班費+釘釘”,“加班+勞動爭議+微信+互聯網”,“加班費+在线+加班”爲關鍵詞在裁判文書網上檢索相關案例,看到不少案例中,判決不支持賠償加班費,原因包括勞動者提供的證據不能直接證明系經用人單位安排加班,未能證明勞動者所主張的存在連續性、常態性加班情形。

2015年的一個案例中,原告擔任公司客戶服務中心副經理,自訴在下班後仍需要登錄單位的客服QQ提供在线服務。法院認爲,原告未提供充分證據證明加班申請手續和聊天記錄的人員身份來證明加班事實,沒有支持原告要求加班費的訴訟請求。

徐旭東透過對實務的觀察,發現法院在類似案子中會極力促成調解。他代理過的一個案子中,當事人入職公司後,工作職位爲市場專員,後調整爲某短視頻平台账號運營管理負責人。該公司常常在休息日通過微信工作群,布置限時在當日12時或16時完成的工作任務,但員工無法在考勤系統申報加班時間,公司也不安排事後調休。

徐旭東和當事人整理出18次工作群內的聊天記錄,作爲加班證明,“我們當事人主要惱火在,星期天我無法確定有沒有工作發來,一旦發來,我就必須要有時間把它解決掉”。這種隨時待命的狀態侵擾了當事人的正常休息時間。此案還涉及合同糾紛,在調解後,雙方達成補償協議並和解,未注明補償款中是否包括加班費賠償。

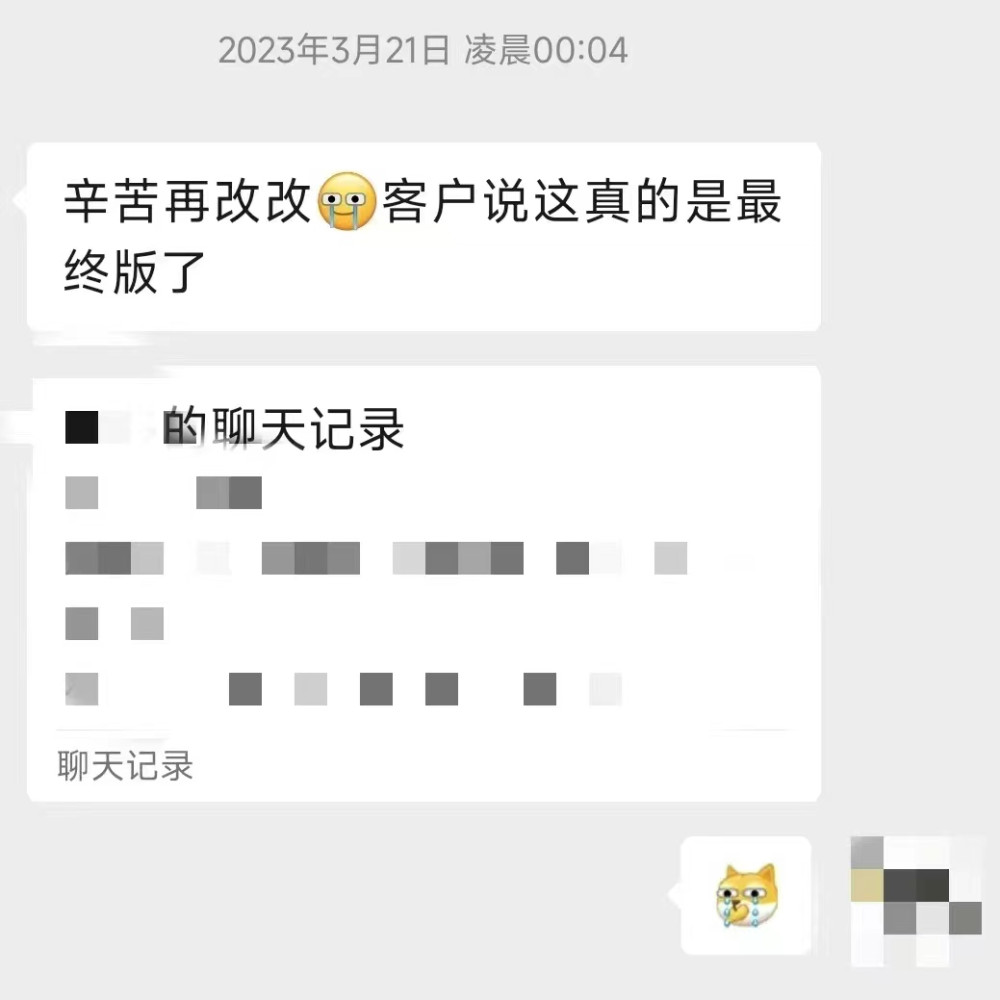

徐旭東代理的調解案例中,當事人的工作群聊天記錄。

徐旭東說,類似案子中,“法官也知道勞動者肯定有加班,但要裁判加班費多少,就必須算出來准確的加班時間。但准確加班時間就各執一詞,畢竟不是在單位,沒有上下班考勤,說不定勞動者在家工作時,同時還喝茶、處理家務,准確的工作時間很難定下來。”

舉證責任的分配也是一個問題,徐旭東說,“舉證責任到底在勞動者這方,還是在用人單位這方,目前不好形成定論。一個人在家說寫一篇文章花了5個小時,單位說1小時就夠了,那這工作量怎么定?”

勞動者會糾結的,還有維權帶來的其他成本。雯靜想過要在釘釘上保留自己加班打卡的證據,直到前幾天,她突然在工作中得知,勞動仲裁的記錄會伴隨一個人很久。因爲有過仲裁記錄,她負責的一位候選人失去了下一份工作。

“我們追求工作的效率,存在這種(隱形加班普遍化的)情況。當(這種現象)進一步發展的時候,往往需要立法啓動跟上”,徐旭東說。

近年來,一些歐洲國家,例如法國,率先於2016年在勞動法典中引入了僱員的“離线權”,即斷开工作網絡連接從而不接受僱主指示和提供工作的權利。2021年,歐洲議會通過了《關於歐盟委員離线權建議的決議》。

中國社會科學院大學法學院教授謝增毅在論文《離线權的法律屬性與規則建構》中寫道,離线權是衍生性權利,來源於勞動者的休息權。

“根據勞動法一般原理和基本規則,僱員在休息期間並無勞動的義務。但是網絡信息技術的發展使得勞動者的休息權常常受到侵害,難以得到保障,於是離线權作爲一項權利被提出。離线權是一項爲了彌補現有立法不足、促進休息權實現的權利。”

謝增毅認爲,有效控制工作時間,是離线權實現的重要條件。爲此,需要從以下兩個方面做出努力。

一方面,明確“工作時間”概念和判斷標准。他認爲,離线權主要適用於工作時間靈活的工作方式,在這些工作方式中存在大量介於工作和休息之間的“等待時間”。“等待時間”也成爲工時制度的重要內容。

例如,德國法傳統上將“等待時間”區分爲“隨時待命時間”和“呼叫待命時間”。前者指僱員在企業或企業附近待命,收到命令後立即投入工作,這屬於《工作時間法》規定的工作時間;後者指僱員只須保證能保持聯系暢通,一般可自行選擇待命地點,並在收到命令後適當時間內投入工作,一般不屬於工作時間。

他在論文中寫道,“對工作時間的界定應抓住勞動者是否可以自由支配這一實質,如果勞動者可以自由支配,則屬於休息時間,如果勞動者無法自由支配或完全自由支配,則應屬工作時間。在此基礎上,根據勞動者是否實際提供勞務以及勞務強度對工作時間做適當的類型化處理。”

另一方面,他指出,還需要完善僱員休息休假期間受到侵擾的救濟制度。

汪子元在代理了王萍的隱形加班案例後,認爲此案例提供了司法裁判的觀點,“能讓很多勞動者了解到,下班後通過微信等網絡平台提供工作,仍有可能被認定爲加班。也能讓單位管理人員看到,若在下班後安排工作,可能要支付相關加班費用。”

謝增毅在論文中提到,從歐盟成員國的實踐看,離线權的實現僅有立法是遠遠不夠的。例如,2021年,西班牙只有1/3的僱員認爲離线權被他們的公司所認可。法國雖然通過立法確立了離线權,但2021年,法國60%的遠程勞動者並沒有正式的離线權;只有一半的僱員明確了他們“可被聯系”的具體時間,另有約一半的僱員認爲他們被“過度聯系”了。出現上述現象的一個主要因素是缺乏認可僱員離线權的公司文化。

謝增毅認爲,“只有企業管理人員和員工都樹立了強烈的工作時間規則意識,包括尊重和保護離线權的意識,離线權等工作時間規則才能得到有效實施。”

(應受訪者要求,雯靜、羅薇、張笠、王萍爲化名)

標題:下班後,繼續“隱形加班”

地址:https://www.utechfun.com/post/320752.html