來源:時代財經APP

作者:王瑩嶺,編輯:王麗麗,原文標題:《東北女人幹淄博燒烤這10年》,頭圖來自:作者供圖(王瑩嶺攝)

“松了口氣。”進入六月,袁姐幾乎和淄博其他的燒烤店主一樣,緊繃的神經終於得以放松下來。不過,連續兩個月連軸轉積累的勞累,也在最近爆發了。她患上了支氣管炎,已經連續輸液了一個星期,手上密密麻麻布滿了7個針眼。

袁姐是東北人,在淄博开燒烤店已十余年,說起話來依舊保持着東北人特有的語速和幽默,只是嗓音有些沙啞,還夾雜着粗重的呼吸聲,讓她顯得有些虛弱。

6月11日,當天是周日,店裏客人不多,她索性輸完液後就在家休息,“報復性”地睡了一整天,放在前兩個月,這絕對是天方夜譚。

經歷了“暴風驟雨”後又歸於平靜,袁姐感到有些疲憊,動了轉讓店鋪的念頭。但直到6月23日,店鋪依然沒有轉讓出去,之前詢問的人也沒有下文。

6月以來,淄博熱度开始降溫。

回望前三個月,和燒烤沾邊的淄博人被突然襲來的暴風驟雨般的流量席卷,疲憊、勞累、連軸轉,不過,好在賺到了錢,但也有人反而被影響了生意,一邊失意,一邊艱難地尋求改變。

流量褪去後,有人覺得前途光明,也有人爲未來擔憂;有人希望流量持續,也有人希望回歸平靜。

一、“不過一個多月,差距天壤之別”

袁姐40多歲,幹活麻利,走起路來風風火火。她的燒烤店距離山東理工大學僅200米,離“第一網紅”牧羊村燒烤總店也只有一公裏。進可吸納牧羊村承接不下的遊客,退可吸引周圍的大學生們,用她的話說,這個店址“客源穩定,位置絕佳”。

六月之後,“進淄趕烤”的遊客以肉眼可見的速度減少,袁姐店裏的主力軍又變回了大學生們,營業額從高峰時期的一天3萬,降至了一天1萬左右。

6月12日下午5點過,距離營業時間开始已有一個多小時,室內的十幾桌和露天的30桌都還未坐滿。

下午6點,室外的燒烤桌還未坐滿,時代財經王瑩嶺攝

不過,在袁姐眼裏,這不是淄博燒烤“涼了”,只是在逐漸“恢復正常”。“其實每年五一淄博燒烤都會火一陣子,硬着頭皮熬一熬就過去了。但沒想到今年來得這么早,要熬這么久,战线太長了。”

對她來說,前段時間因爲遊客井噴帶來的長時間高壓工作,讓她像一條緊繃的橡皮筋,隨時會斷裂、崩潰,“這不是健康的常態”。

燒烤正在降溫,除了燒烤店主,另一群人或許有更清晰的感受。

高福天(化名)也是東北人,他的小餅廠在淄博已經开了28年,爲淄博的300多家燒烤店供貨。“燒烤店經營得好不好,看他們拿幾包小餅就知道”,一天能消耗多少包小餅,是高福天心中燒烤店熱度的“晴雨表”,可謂“燒烤冷暖,小餅先知”。

作爲淄博燒烤“靈魂”般的存在,小餅在爆紅時成爲最炙手可熱的周邊,無論是在淄博本地還是在電商平台都供不應求,4月底,在淘寶上的搜索量暴漲3000%。

當時,燒烤店主往往要“求着”高福天,前來排隊搶貨車在廠房外停滿,只有老客戶才能拿到足量的小餅,“其他人的話,要10筐最多能給5筐。”

爲滿足需求,小餅廠裏的四條生產线連軸轉了兩個月,24小時不停歇,他和妻子還在廠房旁邊用集裝箱多蓋了一間臨時的值班室,將近兩個月沒有回家。

高福天廠裏的生產线,一小時能生產2500包,一包6個餅,時代財經王瑩嶺攝

隨之,越來越多人嗅到了小餅的商機,紛紛入局,“以前做小餅的只有三四家,現在光生產线都有100多台了。”

一邊是燒烤需求降溫,一邊是小餅廠家的井噴,到了5月中旬,高福天漸漸感到小餅开始供過於求,廠家們开始“內卷”,小餅價格從巔峰時期的兩三元一包,降到了現在的一元多一包。

進入6月,高福天賣掉了其中兩條舊生產线,开工時間也改成了上午半天。供貨名單上,燒烤店從300多家降至150家。這三個月,高福天仿佛在經歷一場心態的極端考驗,4月、5月生產的小餅數量趕上往年一年,兩個月的利潤也衝上100萬,“這樣的盛況百年難遇”。而又在6月驟降,“6月的利潤或許不到10萬”。

經歷了“暴風驟雨”後又歸於平靜,袁姐和高福天都感到有些疲憊,最近動了轉讓店鋪、轉讓廠房的念頭。

高福天覺得自己年紀大了,“將近60歲了,這行太辛苦了,不想幹了。”四月底,曾有人出350萬想盤下他的廠房,他沒有同意。但到了現在,他想以150萬轉讓廠房,都鮮有人出價了,“不過一個多月,差距天壤之別。”

袁姐則是一方面爲了自己和丈夫的身體考慮,打算休息一段時間,另一方面也想回老家陪伴即將高三的兒子。6月初,她將轉讓店鋪的視頻發在短視頻平台上,“想着能轉就轉,不能轉就只能接着幹下去。”

發布視頻的兩天後,她接到了來自某中介平台工作人員的電話,讓她趕緊把轉讓信息發布到中介平台上,若在平台上轉讓成功了需要交1200元的中介費。

“熱度可能只能持續到一個暑假,過後就會降下來。”“要轉就趕緊轉,到了秋天冬天,淄博燒烤會‘一地雞毛’”“新开了多少家就會黃多少家,到時候就轉不掉了”……聽到中介這樣反復強調和催促,袁姐雖然知道可能是中介的“話術”,但也免不了緊張起來。

時代財經查詢發現,目前,在該中介平台上,僅淄博市張店區內正在轉讓的燒烤店就多達320家,大多數都是在5月中旬、六月後發布的。

平台上鮮有的在4月份發布的轉讓信息,原因是“幹不動了”。

二、“距離30年老店還有29年11個月”

“你家還有位置嗎?”

“你家人多不多,要排隊嗎?”

“能不能幫我們留個位置,我們馬上過去。”

回憶起爆火的巔峰時期,袁姐每天要接上百個這樣的電話。她的燒烤店每天下午4點才开始營業,但往往還沒到中午12點,桌子就早早被遊客佔滿。

因爲开在大學附近,大學生們本是袁姐店裏的主要客源,她和大學生們有個群聊,那段時間她常在群裏回復學生們,“這段時間先別來啦,讓外地人先喫。”

袁姐爲人本來熱情,但在高壓狀態下,她感覺自己也开始有些焦躁,“每天面對烏泱泱的人,要回答上百種各式各樣的問題,比如‘老板,這個調料是生的還是熟的’‘老板這個蔥還要烤嗎’……”

袁姐感到匪夷所思,“不就一個燒烤嗎,怎么就這么火了?”

但辛苦也是值得的。袁姐計算,在3月15日到5月15日這段“巔峰時期”內,夫妻倆賺了大約四五十萬。每天熬夜到凌晨3、4點,第二天早上9點又起牀籌備營業,她說,這是“用命”換來的辛苦錢。

和袁姐同樣感到匪夷所思的還有八大局市場的商家。

“八大局”市場形成於二十世紀八九十年代,因當年的財政局、教育局、衛生局、農業局等淄博市政府八個局委在此辦公而得名,是一個自發形成的便民農貿市場。

在當地人眼裏,八大局只是再普通不過的菜市場,肉、菜、水果、海鮮、小喫都售賣,誰也說不清八大局爲什么被“網紅”的標籤席卷。或許是遊客們想來體驗原汁原味的淄博煙火氣,或許是被網紅鏡頭下誠信經營的商家們吸引,總之,從3月底开始,八大局成爲遊客們來到淄博,除了燒烤店的必去之地,也成爲被推上風口浪尖的“魔幻”景點。

遊客在八大局市場門口合影,時代財經王瑩嶺攝

最“魔幻”的景象是,在八大局爆紅後,原本的菜市場被遊客擠得水泄不通。“老顧客進不來,遊客又不會买”,賣豆腐、賣蘑菇、賣拌菜、賣海鮮的商鋪都紛紛無奈轉型,或轉讓店鋪,或自己改行做紫米餅、炒鍋餅、牛奶棒等小喫。

許多店鋪從4月开始甚至已經經歷了多次改行,在許多本地人眼裏,八大局似乎是“一天一個樣”。

“這個十年老店是賣海鮮的剛轉行的”“這個店離三十年老店還有29年11個月。”……走在八大局的路上,有不少紫米餅的“十年老店”,還有炒鍋餅的“三十年老店”,但本地人高洋(化名)一眼就能認出。

網紅紫米餅,由豆腐坊改行而來,時代財經王瑩嶺攝

高洋家住在八大局附近,以前,騎着電動車去八大局买菜是她的日常,“火了之後,人都擠不進去,更別提車了。”高洋的孩子在八大局北門的一所幼兒園上學,原本穿過八大局是接送孩子的必經之路,在八大局爆火之後,每次也都要繞遠路。

高洋孩子就讀的幼兒園就在八大局外,爲防止人流衝撞孩子們,校門外圍起了圍欄,時代財經王瑩嶺攝

即使這樣,高洋還是欣慰於淄博這座寶藏小城終於被更多人看見了,唯一讓她感到遺憾的,是八大局市場內大部分的無奈轉型。

其中就有鄭麗(化名)的店。現在,鄭麗的包子鋪开在八大局南門入口的第三家店,紅彤彤的招牌嶄新又顯眼。

站在店外,看着疊放堆高的蒸屜、成排放好的兩個豆漿機,仿佛和一般的早餐店沒有兩樣。但是走進店內,牆上沒有摳幹淨的英文字母、被鏡子包圍的柱子、被推到牆邊的前台櫃台、漆黑的鏡面牆面,都時時刻刻提醒着,這裏本是一個理發店。店內原本的桌椅、鏡子都被撤走了,取而代之的是煤氣罐、冰箱、食材原料。

原本寬敞的店面內堆滿了做包子的廚具,時代財經王瑩嶺攝

鄭麗的理發店在八大局开了17年,顧客都是附近的居民,八大局的很多商鋪老板也是她的常客。今年3月底,她突然感到“不對勁了”,湧入八大局的遊客越來越多,老顧客們都擠不進來,賣菜的人也漸漸沒有了。

“遊客怎么會來這裏剪頭發呢?”生意开始下滑,有時只有零星的遊客來店裏洗頭,從3月底到4月底,營業額不如以往的十分之一。

鄭麗店面的正對面,是整個八大局最火的兩家店,一家紫米餅,一家炒鍋餅,即使熱度下降後,還有不少遊客排隊,爆火之時更是圍得水泄不通。每天守着空無一人的店面,又看着對面店鋪的人山人海,“心裏太不平衡了。”

臨近五一,鄭麗原來的顧客看上了她店面的絕佳位置,提出租用她的店鋪賣包子,連續一個月生意慘淡的鄭麗答應了。但不到半個月後,顧客就和鄭麗出現了嫌隙,他不再想支付高額租金,想繞過鄭麗直接和房東聯系。最後的結果是,顧客“談崩”,帶着所有的設備搬離了鄭麗的店,但房東後知後覺地給鄭麗漲了2萬租金,“本來4萬一年,漲到了6萬。”

房租漲了,鄭麗更回不了老本行了,她只好接下顧客的攤子,“八大局怎么就火了,感覺真是天翻地覆,太累了,如果讓我選擇,我肯定不會選擇賣包子。”

在鄭麗看來,八大局的大部分商鋪都做好了流量退去後就回歸本行的打算,“大家都還是想回歸本行,回歸從前的生活。當然,那些高價接手店鋪、新开店的老板除外。”

三、“只能繼續堅持,至少到暑假、國慶節”

事實上,早在淄博燒烤爆火的十幾年前,就湧入了像袁姐、高福天一樣的外地人,在淄博以燒烤爲生、扎根。

在來到淄博以前,袁姐也在老家黑龍江雞西做着燒烤,只是當地消費水平有限,一年到頭掙到的和花出去的錢基本持平,剛好夠維持一家人生活。

十幾年前,在朋友的介紹下,袁姐夫婦倆來到淄博“掘金”,兒子留在家中交給奶奶撫養。在燒烤爆火前,袁姐夫婦倆一個月有時就已經能賺10萬元,最高的時候還曾達到17萬。在袁姐看來,放棄陪伴兒子是爲了給他更好的生活。

但常年陪伴的缺失,也讓袁姐和兒子的感情逐漸淡漠。被問到和兒子的關系怎么樣,袁姐說“不怎么樣,關系好的話我就不這么着急了。”

和與兒子的關系相反,袁姐常常能和來燒烤店的大學生們打成一片。站在路邊,常有學生認出她、和她打招呼;學生們來店裏就像回家,自己招呼自己,有時還能自己烤串;甚至在爆火時期,各家燒烤店都面臨着招工難題,袁姐只要在群裏發一句“誰來幫姐幹兩天活”,就立刻會有大學生響應。

但面對兒子,她能得到最多的回應是“別絮叨了,別磨嘰了”“媽,我要买東西,給我錢”。

如今,兒子即將步入高三,袁姐認爲這是他人生的關鍵時期,她希望兒子能考上哈爾濱的一所警官學校,“他現在的成績是努努力可能有希望的水平,如果很好或者很差,我都不會這么着急。如果這時候再不使把勁,我可能會後悔一輩子。”

這也是袁姐決定轉讓店鋪的重要原因。發布轉讓視頻的第三天,袁姐接到了第一個咨詢電話,藏不住的笑容立刻在臉上咧开,她如數家珍地報出店裏的面積、租金、每日的營業額、店內員工數量等等,並一再邀約對方來店裏考察。

淄博燒烤爆火後,越來越多的人帶着“掘金”的希望湧入淄博的燒烤行業。天眼查顯示,僅3月份就新增了197家燒烤企業,接近2022年全年新增的燒烤企業470家的一半。

有人早早地分到了蛋糕,但也有人的入局姍姍來遲。李夢在五一之後才後知後覺地想擠進炙手可熱的燒烤行業,投入了4萬元,盤下了八大局東門外的一間店面,這裏原本是一棟十幾年都無人使用的爛尾樓,只有一樓有幾家洗車店和門窗店,二樓以上在夜幕中顯得漆黑,但和李夢同批入局的店主們,很快把這裏打造成了一排燒烤街。

李夢的店被夾在一排燒烤店的尾端,時代財經王瑩嶺攝

原以爲靠近八大局就是靠近了流量密碼,但沒想到等到五月中下旬籌備完开業,遊客已經減少了大半,李夢的店夾在十幾家店的末尾,更鮮有遊客經過。只在剛开業的前幾天,有翻台現象,後來客人寥寥無幾。

被問到接下來打算如何,李夢說“只能繼續堅持,至少要堅持到暑假、國慶節再看看”。

鄭麗和李夢一樣,雖然八大局的遊客正在減少,但她看着自己新买的滿屋子設備,有些進退兩難,也打算至少要堅持到國慶,“我還要多做一些品種,明天要推出小龍蝦口味的包子。”

如果成功轉讓,回家陪兒子度過關鍵期後,袁姐和丈夫還是打算再回到淄博重新开始,“以後還是要回來繼續賺錢的,淄博是個好地方。”

來來去去的人不計其數,但淄博依舊承載着希望。

從“五一”开始,27歲的淄博本地主播阿哲每日都會前往牧羊村燒烤門口直播,將手機鏡頭對准牧羊村的門店招牌,用一口標准的播音腔,不時回答着觀衆們的問題。即使直播間人數從“五一”高峰時的2萬人,掉落到了如今的兩位數,但作爲本地人,他還是對淄博充滿希冀和自豪。

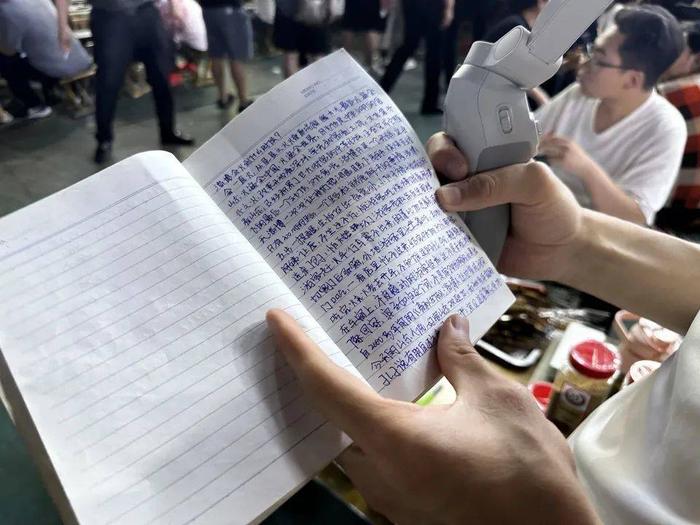

他身後的背包裏有一個筆記本,手寫了一整本他的“導遊詞”功課,還摘抄了一篇文章,只要有人問到“淄博會火到什么時候?”他就會念出文章的觀點,“淄博會一直火,從星星之火燎原成熊熊大火,最後火遍全山東,火遍全中國,火遍全世界……”

阿哲的筆記本裏摘抄的文章《淄博會火到什么時候?》,時代財經王瑩嶺攝

特別聲明:以上文章內容僅代表作者本人觀點,不代表新浪網觀點或立場。如有關於作品內容、版權或其它問題請於作品發表後的30日內與新浪網聯系。標題:淄博:流量潮水褪去,現狀如何?

地址:https://www.utechfun.com/post/229444.html